Традиридира и тому подобное

Наши классики любили блеснуть редкими словечками, многие из которых ныне перешли в пассивный пласт русской лексики. Вот, например, Лев Толстой в «Войне и мире» использует глагол «заколяниться»: «Ах, вороны заколянились! - кричали на ополченцев, замявшихся пред солдатом с оторванною ногой». Что за слово? Даль сообщает нам, что «заколяниться» означает «застрять, задержаться где-либо».

А вот приятный на звук охотничий термин – «закокать». Николай Некрасов пишет: «У реки куропаточки закокали». То есть так говорили о птицах, издающих звук «коко». У него же в «Крестьянских детях»: «Взлетит ли тетеря, закокав птенцам, зайчонок ли вскочит - содом, суматоха!»

Что такое «закруты»? Так называли пучок стеблей стоящего на корню хлеба, свёрнутый узлом. «Если на полях, примыкавших волнующимся морем к последним лачугам предместья, появлялись вдруг колдовские закруты, то никто не мог вырвать их с большей безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурций», - цитата из Владимира Короленко, «В дурном обществе».

«Из Витенькиной-то стрельбы вон оно что выросло! Вот ужо приедет отец, он нас раскасторит», - это из «Приваловских миллионов» Мамина-Сибиряка. Из контекста понятно, что «раскасторить» - разбранить, отругать.

Плохих поэтов называли по-разному – «рифмодей», «рифмотвор». Александр Пушкин писал:

«С позволения сказать,

Много в свете рифмодеев,

Все учёных грамотеев,

чтобы всякий вздор писать;

Но, в пример и страх Европы,

Многим можно б высечь жопы,

С позволения сказать».

Батюшков ему вторит: «Что шумишь? Чего ты хочешь, беспокойный рифмотвор?»

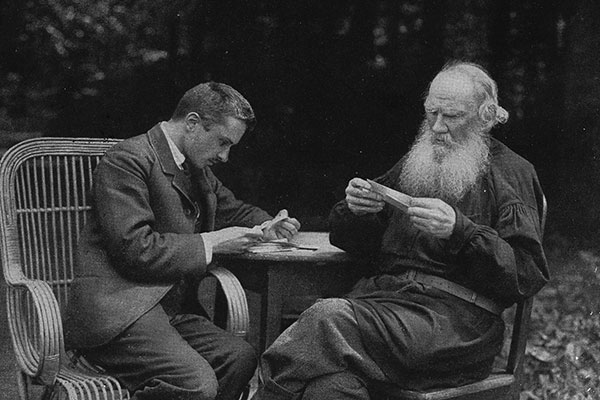

Было ещё забавное слово – «традиридира», которое означало пренебрежительную оценку чего-то неважного, несущественного. Лев Толстой: «Что он может писать? Традиридира и тому подобное, всё только с целью выиграть время».

Замечательный шедевр иронии и словоблудства сочинил в 1912 году поэт «Серебряного века» Игорь Северянин.

Эксцессерка

Ты пришла в шоколадной шаплетке,

Подняла золотую вуаль.

И, смотря на паркетные клетки,

Положила боа на рояль.

Ты затихла на палевом кресле,

Каблучком молоточа паркет...

Отчего-то шепнула: «А если?..»

И лицо окунула в букет.

У окна альпорозы в корзине

Чуть вздохнули - их вздох витьеват...

Я не видел кузины в кузине,

И едва ли я в том виноват...

Ты взглянула утонченно-пьяно,

Прищемляя мне сердце зрачком...

И вонзила стрелу, как Диана,

Отточив остриё язычком...

И поплыл я, вдыхая сигару,

Ткя седой и качелящий тюль -

Погрузиться в твою Ниагару,

Сенокося твой спелый июль...

Какие-то из необычных слов в его эпоху звучали нормально, а какие-то он несомненно придумал. Деепричастие «ткя» смешное, но хотя бы глагол такой есть – «ткать», а причастие «качелящий» вообще образовано от существительного «качели», деепричастие «сенокося» - от существительного «сенокос», поскольку нет в русском языке глагола «сенокосить». Нет и глагола «молоточить», есть существительное «молоток», но Северянин и от него умудрился образовать понятное деепричастие «молоточа». А эти «альпорозы»? Видимо, альпийские розы? А «шаплетка» в сочетании с «боа»? И обратите внимание на краски: шоколадный, золотой, палевый, седой... Ни одного цвета в простоте типа «коричневый», «жёлтый», «белый». Мастер!

краскицветазвукрозысердцеТОЛев

краскицветазвукрозысердцеТОЛев

157 просмотров

Комментарии